| | |

| | コレクターにならずに、ユーロ・ロックを聴く方法(第1回) | | |

| マグマ | |  | |

いきなりマグマとは、ご無体である。

マグマというと、コバイア語という人造語を作り、「自分たちはコバイア星からやってきた。」などと公言したエピソードがあまりにも有名である。みんな、このコピーを聞いてどう思う?

フツーは、「変なヤツラ!」と思うわなぁ。

俺なんか更に、全員黒いTシャツを着てカブトガニみたいなでっかいペンダントをぶらさげた、アブナイ目つきのオッサンたち(もちろんマグマのメンバー)の写真を目撃していたから、 頭の中は悪い先入観だらけだった。

ところが…。

百聞は一聴にしかず!だ。このオッサンたちはタダモノではなかった。 | |

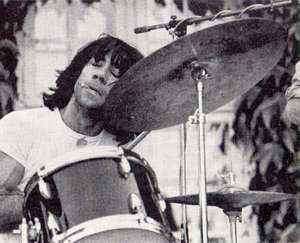

↑マグマの総帥

クリスチャン・ヴァンデである。

皆の者、控えおろ~っ! | | |

| | 新宿の某レコード店の店内で、大音響の『マグマライブ』に遭遇した。そのあまりのインパクトに、俺は30分近くも店内に釘付けになってしまったのだ。あれだけ強力だった固定観念のすべてを、粉々に打ち砕いてしまった圧倒的な破壊力。それほど、モノスゴイ音なのである。

マグマの場合、比較対象になるものが世界のどこにも存在しない、いわゆるワンオフの音なので、文章で表現することがたいへん難しい。とにかく、英米にはまったく類を見ない音である。ギターやキーボードが交互にソロを回し、インプロビゼイションを展開して盛り上がる、というおきまりのパターンがまったく見あたらないのだ。いや、それよりも、ギターやキーボードなどは、添え物程度の存在なのである。恐ろしいことに、リズムセクションだけで、曲を成立させてしまうのだ。ベースとドラムのパターンが、軟体動物のように自由に変化しながら、曲を引っ張ってゆく。彩りを添えるのは、なんと男女の混成合唱(もちろんコバイア語)!これでもかと、強迫観念の固まりのような和音の連続で、曲を盛り上げてゆくのだ。 | | |

| | そして、『マグマライブ』では、後にアメリカで成功するヴァイオリニスト、ディディエ・ロックウッド(なんと、当時17歳!)が、暴走につぐ暴走インプロビゼイションでバンドをリードしている。

演奏能力の高さと、他に類を見ない緊張感により、『マグマライブ』は、全世界のライブアルバムの中で、10指に入るほどの完成度を誇っているといわれている。俺の足が釘付けになったのも、無理のないことだったのだ。

イギリスのキング・クリムゾンに対する、フランスのマグマとはうまく表現したもので、その圧倒的な孤高さが理解できるはずだ。ただし、まちがっても、マグマのアルバムをコレクションしようなどと考えないように。キング・クリムゾン・ファミリーと同じ規模の巨大ツリーが、あっという間にできあがってしまうので、金がいくらあっても続かないぞ。その巨大な人脈図からは、フランスにおける影響力の大きさがわかるというものだ。 | | |

| | ちなみに、『マグマライブ』は、2種類CD化されている。2枚組のSeventh盤。そして、2in1でお得な、トマトマーク(廉価版シリーズ)のDecal盤がある。でも、ちょっとの出費を惜しんで、トマトマークを買わんように。重要なMCや、曲の前後が結構カットされているから、迫力が半減しているのだ。

気合の入った掛け声で始まる、Seventh盤を大音響で聴くべし。もう、あっちで失神、こっちで出産(?)なんてことが当たり前の、阿鼻叫喚地獄絵図が展開されるだろう。

ヨーロッパ大陸の、底なしの闇の深さを思い知る、爆音地獄(字あまりもはなはだしい句である。)

PS:ちなみに、マグマのマークはカブトガニではなく、鷹の爪だそうです。

それと、コバイア語については、フランス語がロックにのりにくいから、という理由で作ったそうです。だからって、辞書まで作るとは、気合の入っていること。 | | |

| |  | | |

↑たいへん貴重な、1975年のマグマ。おそらく、「マグマライブ」収録時と思われる。

左から:ステラ・ヴァンデ(Vo)、クリスチャン・ヴァンデ(Ds)、ジャン・ポル・アスリン?(Key)、ディディエ・ロックウッド(Vln)、ベルナール・パガノッティ(B)、ブノワ・ヴィデマン(Key)、ゲイブリエル・フェデロウ?(G)、クロース・ブラスキス(Vo)?がついている人は、ちょっと自信がないっス。

それにしても、スゴイ迫力でチビっちゃいそう!コバイア人というのは、本当なんじゃないか?と思えてしまう。

メンバーの胸から下がってるでしょう?巨大なカブトガニ(笑)これが、マグマのロゴマークなのだ。 | |

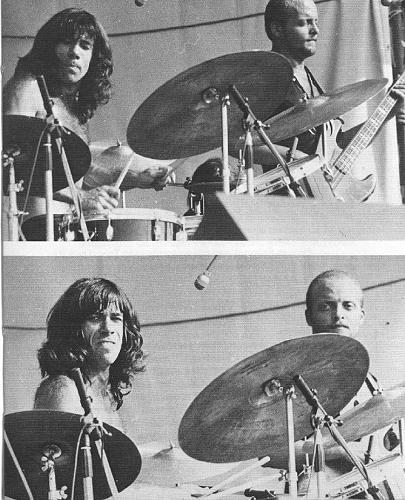

| 左:クリスチャン・ヴァンデ

右:“異能”のベーシスト、ヤニック・トップ

1975年頃、一時的にマグマから脱退していたため「マグマライブ」には参加していないヤニックだが、その特異な作曲能力とベースプレイ(もひとつ付け加えると、ルックスも)が、マグマサウンドの確立に大きく貢献したことは、だれもが認めるところだろう。

ヤニックが作曲しプレイをしたナンバーは、数多いマグマの作品の中でも、妖しい光を放っている。

酔っぱらいオヤジがウナリながら、チェロと合奏しているような(爆笑)「Ork Alarm」。そのあまりのダークさは、オツムが“プロフェッサー・ギル”になってしまうほど。ブラック・ユーモアと呼ぶには、あまりにも真っ黒過ぎて、前が見えないくらいだ。

また、マグマの極北といわれる「De Futura」は、リズム・セクションだけでクライマックスへ導かれてしまう、18分におよぶ大作。エンディング近くなる頃には、「もう、どうにでもしてぇ~」と叫びたくなるくらいだ。

さらに、クリスチャンが、ヤニックの魔力を封じようと呪いをかけたおかげで、ヤニックの音楽生命が絶たれたという、ウンコなウワサが流布されたことがあったが、この写真を見ていると、「本当かも?」と思えてくる。(笑)

邪悪なオーラが満ちあふれているカットだ。 | | |

| | pict from Decaune's book | | |

「Ork Alarm」が収録されているのは、『Kohntarkosz』 CD/Seventh REX9(1974年発表)

「De Futura」が収録されているのは、『Udu Wudu』 CD/Seventh REX12(1976年発表)

| | |

| 画像提供:Jeremy | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |