| | | | | |

コレクターにならずに、ユーロ・ロックを聴く方法(第5回)

エルドン

1970年代~80年代は、シンセサイザーに代表されるエレクトロニクス関連機器が、急速に発展を遂げた時代だ。そして、それにともなって、音楽の表現形態が大きく変化した。かつて、音楽を表現するためには、数名のメンバーでバンドを組み、それぞれのパートを分担する必要があった。しかし、シンセサイザーは、個人の作業で、バンドのアンサンブルを再現することを可能にしたのである。

シンセサイザーの重要な機能のひとつに、“シーケンサー”がある。

“シーケンサー”とは、わかりやすく言えば“自動演奏”のことだ。あらかじめ各パートの分担と譜面を入力しておくことによって、たったひとりでバンドのアンサンブルを再現することができる。とくに、シンセサイザーを使った音楽が定着したドイツからは、この“シーケンサー”機能を有効活用したミュージシャンが多数現われた。

リズム・セクションが不在でありながら、“シーケンサー”を使った音のウネリをリズムとして利用した、タンジェリン・ドリーム。無機質な音の繰り返しにより、独特のリズムを生み出し“テクノ・ポップ”の源流となった、クラフトワーク。

そして、山のように積まれたシンセサイザーを操ることによって、たったひとりでオーケストラを再現した、クラウス・シュルツ。この、クラウス・シュルツの成功などは、まさに

“シーケンサー”の恩恵によるものと言えるだろう。

ところが、フランスから、誰もが考えつかなかった手法で、“シーケンサー”の機能を活用したミュージシャンが登場した。

それが、エルドンである。

“エレクトロニック・ゲリラ”

“理知的な暴力性”

“コンピューターと肉体の格闘”

このような賛辞を受けるエルドンは、“シーケンサー”と生身のミュージシャンによるセッションという、奇想天外な表現手法を試みたのであった。

エルドンの中心人物、リシャール・ピナスはソルボンヌ大学哲学科の講師だ。そして、詳細は不明だが、あのロバート・フリップと交流があったと言われている。フリップナイズされたギターを弾くことについて、“尊師”の公認を受けていた貴重な存在なのだ。

ピナスはギターだけでなく、シンセサイザー・プレイヤーとしても傑出した存在だ。初期のエルドンは、そんなピナスのワンマン・バンドであった。ギターとシンセサイザーが生み出す音空間は、同時期にフリップが進行させていた“フリップ&イーノ”によく似ている。

『ELECTRONIC GUERILLA』(74年)、『ALLEZ TEIA』(75年)、『IT'S ALWAYS ROCK'N ROLL』(75年、なんというタイトルだ!)、『AGNETA NILSSON』(76年)。4枚のアルバムを発表した後、エルドンは大きくバケた。

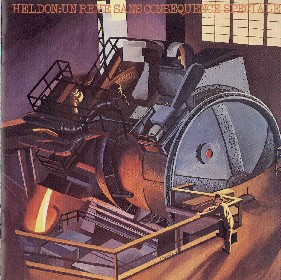

1976年に発表された5枚目のアルバム『UN REVE SANS CONSEQUENCE SPECIALE』(邦題『終わりのない夢』通称:『溶鉱炉』)では、流動的であったメンバーが固定されている。これ以降、エルドンはピナスのワンマン・バンドではなくなるのだ。

ピナスは、2人のミュージシャンを、エルドンに迎え入れた。

まず、パトリック・オジェ。

この天才パーカッショニストの加入が、エルドンを変えるきっかけになったのである。

オジェは、シーケンサーとセッションすることに抵抗を持たない、稀有なリズム感覚を持ったミュージシャンだ。ある時はシーケンサーのリズムの中で暴れまわり、またある時はシーケンサーとからみながらリズムを生み出す。そんなオジェのプレイが、エルドンの特異なサウンドを演出した。

さらに、ピナスはギターに専念するために、シンセサイザーのスペシャリストを招いた。

パトリック・ゴーティエ、である。

マグマに在籍していたことのあるこの高名なミュージシャンは、カオスティックな音空間を演出することに定評があった。

ピナス、オジェ、ゴーティエの3人編成になったエルドンは、バンドとして格段の破壊力を身に付けたのだ。

| |

| |

↑『UN REVE SANS CONSEQUENCE SPECIALE』(邦題『終わりのない夢』)

なぜ『溶鉱炉』と呼ばれていたかは、このカヴァー・アートを見れば一目瞭然だろう。

また、このアルバム・タイトルがキング・クリムゾンのブートレッグから取られていることに気がついた人は、かなりのクリムゾン・フリークである。

| |

| |

↑ラスト・アルバム『STAND BY(スタンバイ)』

バンドとしての形態を整えているので、エルドン入門編には最適かも。

| |

| | | | |

『UN REVE SANS CONSEQUENCE SPECIALE』の1曲目、「MARIE VIRGINIE C」はそんなエルドン・サウンドを象徴するようなナンバーである。

曲は、ピナスのフリップナイズされたギターで幕を開ける。情念をまき散らすようなギターのフィードバックに、シンセサイザーが断片的なノイズをふりかける。果てしなく続くギターとシンセサイザーのノイズ・バトルが絶頂を迎える頃、地の底から不安感を喚起するように低音のシーケンス・パターンが走り始める。そして、そのシーケンス・パターンにドラムがからみ、最終的にはひとつのリズム・パターンを作りあげるのだ。

ここでエルドンは、シーケンサーと即興演奏という、相反する要素を見事に融合させることに成功したのだ。そして、これ以降のエルドンは、この手法を発展させていったのである。

続いて、1978年に発表された6枚目のアルバム、『INTERFACE(インターフェイス)』は、エルドン・サウンドの完成形を示しただけでなく、ユーロ・ロックの傑作として名高い作品である。ここでも、オジェがスゴイ。シーケンサーを飲み込んでしまったようなリズムを、次々と生み出しているのである。

エルドンは1979年に、7枚目のアルバム『STAND BY(スタンバイ)』を発表して、活動を停止した。このアルバムではベーシストを加入させ、バンドとしての完成度を高めている。しかし、なぜこの段階で活動を停止させたのか、詳細はよくわかっていない。

以上3枚のアルバムでピナスが提示したサウンドは、『太陽と戦慄』以降のキング・クリムゾンのもうひとつの発展形と指摘されることが多い。もし、ロバート・フリップが、演奏者の力量に頼ることなくキング・クリムゾンを発展させたら、後期エルドンの手法に到達したはずだと言うのである。この説を裏付けるかのように、1980年代に入ってキング・クリムゾンを再結成させたフリップは、ギターを使ってシーケンサー的なプレイを展開した。しかし、エルドンの圧倒的なエネルギーの放出には、遠く及ばなかったのである。

エルドンが表現したものは、人間の深層に潜む暴力性の抽出、である。彼等は、コンピューターという“非人間的”なものによって覚醒された自我を、思う存分聴衆に向かって放出したのである。エルドンの音楽は、間違っても“さわやかな日曜の朝”に聴くべきものではない。仕事に追われる深夜に聴いて、はじめて効用を得ることができるのである。

リシャール・ピナスは、現在も活動を続けている。最近の彼のステージには、デスクトップタイプのMACが1台と音源モジュールが置かれているだけである。MACを操るオペレーターと、ローランド・ギターシンセサイザーを手にしたピナスの2人が繰り広げるバトル。機会があったら一度見て欲しい。きっと、新しい地平が見えるはずである。

文明が発達する限り、人類とコンピューターの格闘は続くのだ。

リシャール・ピナスは、それを音楽で実践し続けているに過ぎない。 | |

| |

↑いつ見ても無気味な、『INTERFACE(インターフェイス)』のカヴァー・アート。

しっかりと味わってもらうために、ワザと大きめの画像にしたのだ。

| |

| |  |  | |

| | ↑『INTERFACE(インターフェイス)』のインナー・スリーヴより。

左上:女性と見間違えるほどの美貌を誇る、パトリック・ゴーティエ。

左下:インテリジェンスをたたえた、リシャール・ピナス。

右:物静かな“野獣”、パトリック・オジェ。

この3人がステージに立ったら、“絵”になっただろうな~。

「見たいなぁ」と思っても、70年代後半にフランス国内でしか活動していなかったマニアックなグループなので、映像など残っているはずもない。 | | |

| | |

| | | | | | | | |