| | | | |

| シリーズ:20世紀を生きぬいた巨人達・第1回 | |

| 「疲れた夜は、キースが隣に座って、ギターを弾いてくれる」 | |

1、ある夜の情景

「疲れた…。」

グラスに、ストレートのバーボンウィスキーが注がれる。

OLD CROW…。

ボトルに貼られた、カラスのラベルが部屋の明かりに映し出される。

「まるで、夕暮れ時の景色のようだ…。」

そして、ターンテーブルに1枚のアルバムがセットされる。

BLACK&BLUE…。

ローリング・ストーンズが、1976年に発表した作品だ。

私は迷うことなく、7曲目を選ぶ。

フェイズシフターを強くかけたエレピのイントロが、部屋の空気をゆったりと溶かし始 める。

FOOL TO CRY…。

私は目をつぶり、羊水のように心地よいサウンドに身をゆだねる。

エレピに続いて、ストリングスや生ピアノが参加する頃になると…。

来た、来た。

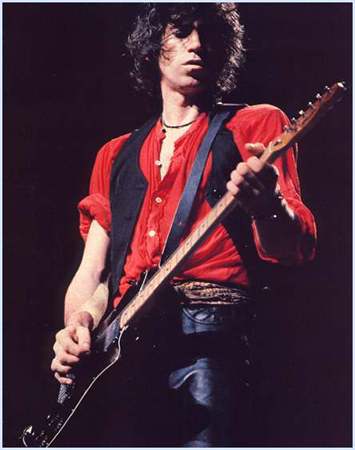

キース・リチャーズが、黒いテレキャスター・カスタムを無造作に肩から下げて、私の 横に腰を下ろすのである。

彼はなにも言わずに、シケモクをくわえてワウペダルを踏む。

「オマエもたいへんだな。」と、なぐさめてくれるわけでもない。

「元気だせよ。」と、力づけてくれるわけでもない。

ただ、黙って隣に座って、ギターを弾いているだけなのである。

それだけのことだ。

しかし、それだけで充分なのだ。

「キース、アンタもカッタルそうじゃん!」

彼は、黙って微笑んだ。

2杯目のバーボンをグラスに注ぐ。

CRAZY MAMAのルーズなイントロが始まる頃になって、軽くリズムをとっている自分に気がつく。

こうして、私の疲労感は癒されていくのである。 | |  | |

| 2、俺は歯抜けの魔女に育てられた

いつ頃から、ストーンズに対して、こんな接し方をするようになったのだろうか?

私にとって、ローリング・ストーンズは“ロックン・ロール”そのもの、といえる存在なのである。

1975年。中学2年の時にテレビで見た、「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」のフィルムは、音楽にほとんど興味のなかった少年を“この世界”に引きずりこむのに、充分すぎるほど衝撃的だった。

憑かれたように踊り狂うミックの横で、キースはブッキラボーに、ふてくされたような 表情でギターをかきならしていた。今から考えると笑えることだが、当時の私には、ステ ージで笑顔を見せないことが、もっともショッキングだったのである。仮面をつけたような表情から感じられたのは、いいしれぬ悪意と圧倒的な孤立感。それは、“不良”などという安っぽい表現では語り尽くせない、はじめて体験するホンモノの非主流派の匂いであった。私にとって、あのキースの姿こそが、まさに“ロックン・ロール”のイメージそのものなのである。そして私は、“ロックン・ロール”の理屈抜きのカッコよさに魅了されていったのだ。

『ブラック&ブルー』は、そんな私がリアルタイムで手にした、はじめてのストーンズの新譜である。以来四半世紀近く、私の愛聴盤となっている。もちろん、「フール・トゥ・クライ」 ははじめて聴いた時から、お気に入りの1曲である。しかし当時の私はこの曲を、疲労感を癒すために聴いたことはなかった。というより、疲労感など感じたことがなかった、と言った方が正確であろうか。ありあまる暴力衝動と折り合いをつけるべく、“ロックン・ロール”にハマっていった思春期の少年に、疲労感はあまりにも縁遠い感情だったのである。当時の私は、「ハンド・オブ・フェイト」でアタマを振り、「クレイジー・ママ」 でケツを振る、どこにでもいるストーンズ・ファンだったのである。

私はいつ頃から、疲労感など感じるようになったのであろうか? | | |

3、「ねぇ、ダディ、泣くなんておバカさんよ!」

俺は、一晩中働いて家に帰ってくると、

娘をヒザの上に乗せる

すると、娘はこう言うんだ

「ダディ、どうしたの?」

俺の耳に優しくささやくのさ

彼女がなんて言うか分かるかい?

「ねぇ、ダディ、泣くなんておバカさんよ!

泣くなんておバカさんよ-なぜ泣くのか、私には分からないわ」

「フール・トゥ・クライ」の導入部分には、まったくムダのない、贅肉を削ぎ落としたようにシンプルな歌詞が並んでいる。それでいて、この曲全体を支配しているひとつのイメージ、“疲労感”は充分に喚起させてくれるのだ。ただしここには、疲れを連想させる直接的な単語は、ひとつも含まれていない。私は思わず、三国志の曹植の故事(注1)を想起してしまう。まったく、見事な表現力である。

俺にはオンナがいる

街の貧民窟で暮らしているんだ

俺は時々、彼女に会いに行って

たっぷり愛しあうのさ

俺が彼女の肩に頭をもたせかけると

彼女は「悩みをすべて話して」と言う

彼女がなんて言うか分かるかい?

「ねぇ、ダディ、泣くなんておバカさんよ!

泣くなんておバカさんよ-なぜ泣くのか、私には分からないわ」

人はどのような状況で、「疲れた…。」と感じるのだろうか?

体を酷使した後の肉体的な疲れ。恋愛、職場、学校、家庭などでの人間関係による精神 的な疲れ。生きること自体が疲れると、感じる人もいるだろう。

私は、「フール・トゥ・クライ」の主人公が疲れているという事実を確認することで、奇妙な安心感をおぼえる。それが、労働による単純に肉体的な疲れなのか、それとも何か精神的 な要因の疲れなのかはわからない。しかし、疲れていることだけは、確実に伝わってくるのである。

「フール・トゥ・クライ」が他のラブ・ソングと一線を画しているのは、主人公が自分を悲観したり、安直なヒロイズムにひたったりしていない点である。ただ、本能的に涙が出てし まうだけなのである。実は、この曲の癒しの効能は、ここにあるのだ。

「ねぇ、ダディ、泣くなんておバカさんよ!」というフレーズが、オブラートのように 疲労感を包みこんでしまう。子供が、母親に甘えて泣いてしまうような、そんな甘酸っぱい感情が全体を支配しているのである。そして、フェイズシフターをかけたエレピやストリングス、ワウを通したエレキギター…。ソウル風のアレンジが、効果的な音像でイメージを増幅させていくのだ。

この母体回帰的なイメージが、私に羊水のような心地よさを感じさせてくれるのである。その心地よさは、キースがどこかのステージで、この曲を演奏しながら居眠りをしたというエピソードからも、窺い知ることができる。

(注1)魏王曹丕は、実弟曹植の才能をねたみ、「“闘”という字も“牛”という字も使わずに、闘牛の詩を作れ。もしできなければ、罪をただすぞ!」という難題を課す。ところが、曹植はみごとにその難題をクリアしただけでなく、詩を使って兄弟が合い争うことの愚を諭し、自分の命を守ることができたという故事。 | | |

| 4、ブルースを丸呑みしたストーンズ

熱心なストーンズ・ファンのくせに、私は彼らのコピー・バンドだけは今だにやったこ とがない。コピーという表層的なことではなく、もっと内面からの影響を受けなければいけない、と常に自負しているためだ。まぁ、そうは言っているが、セッションともなると、誰よりも早く6弦を取り去り、オープンGチューニングをキメるのだが…。

そんな私が18才の頃、網走出身のMさんというストーンズ・ファンの先輩に、こんなことを言われたことがある。ちなみに、当時の私は、ストーンズとは程遠い、ゴリゴリのハード・ロックをやっていたのだが…。

「オマエ、もしかしてキース好きか?」

「え、わかります?」

「やっぱりなぁ。オマエのカッティングのタイミング、キースそっくりなんだよ。」

「!」

カッティングのタイミングがそっくり、ってことはキースと同じようなハートの鼓動を しているってことじゃないか?これは、私にとって最大級の賛辞だった。影響を受けると いうことは、コピーして真似るということではないのだ。吸収して、自分の血や肉の一部 にしてしまうことをいうのだ。そのことは他でもない、ローリング・ストーンズから学ん だことなのである。

『ベガーズ・バンケット』は、全編にわたってストーンズ流ブルースが披露されている、怪物アルバムである。彼らは、多くのイギリスのミュージシャンが畏敬の念を持って接するブルースを、あろうことか丸呑みにして消化してしまったのだ。

ローリング・ストーンズの真骨頂がここにある。彼らは、雑食性よろしく、興味のある 音楽を次から次へと食い荒らしてゆくのだ。その消化能力のすさまじさは、グラムロック であれ、レゲエであれ、ファンクであれ、ダブであれ、すべてを“ストーンズ流”に仕上 げてしまったことで立証されている。コピーして真似るなどという次元を、はるかに超越しているのだ。

日本では一般的にブルースに、“哀歌”などという訳を当てることが多い。しかし、一 度でもホンモノの黒人ブルースを経験したことがある人ならわかるだろうが、ブルースで 表現されているのは、“哀”の感情だけではない。喜怒哀楽。人がおよそ日常感じること のできる、あらゆる感情が表現されているのである。そして、その根底には、驚くべきほどパワフルな、黒人たちの“生”へのパワーがみなぎっているのである。

ブルースを丸呑みにした『ベガーズ・バンケット』以降のストーンズは、さまざまな感情を聴衆と共有できるほどに、その表現能力を格段にレベルアップさせた。

「ミッドナイト・ランブラー」でミックが鞭をふるうと、会場中の女性ファンは自分が叩かれているような錯覚を起こして失神したというのは、有名なエピソードである。 | |

5、疲労感とストーンズ

俺を駅へ連れて行き、汽車に乗せてくれ

ここへは、2度と来る気がしないよ

「悪魔を憐れむ歌」の熱狂的なサンバの後、シンプルなコード・ストロークに導かれてはじまる、「ノー・エクスペクテイションズ」。この曲では、諦観、とでも表現すれば的確だろうか、「疲れ切ってしまって、もう何もしたくない。」という雰囲気が全体を支配している。天に昇るようなストイックなスライド・ギターと、降り注ぐ光のようにそこはかとないピアノは、この情景を効果的に演出している。ブライアン・ジョーンズは、この曲が収録されているアルバム『ベガーズ・バンケット』の発表直後に、この世を去っている。「ノー・エクスペクテイションズ」で歌われているのは、ボロボロに疲れ切った彼の心境ではないだろうか?だとすると、このスライド・ギターを弾いているのがブライアンだったら、物語としては最高なのだが…。

「ノー・エクスペクテイションズ」は、表現能力をレベルアップさせたストーンズが、はじめて我々に疲労感を共有させた、記念すべきナンバーである。

これ以降、彼らは加速度的に、疲労感に支配されていくのだ。

そんなストーンズが、いちばん疲れていたのは、間違いなく『スティッキー・フィンガーズ』の頃だろう。アルバム全体を支配しているのは、むせ返るほどのドラッグの匂い。そして、 それによるものなのか、救いようのない疲労感が充満している。名曲の誉れ高い「ワイルド・ホーシズ」が、ドラッグで廃人になりかけている恋人のことを歌っているというのは有名な話だが、捨てゼリフを吐いたように小気味よい、「ビッチ」の歌詞でさえ疲労感にあふれていることは、意外に知られていないことかもしれない。このアルバムには、疲労感を感じさせないナンバーは存在しないのである。

しかし奇妙なことだが、この時期のストーンズは、間違いなく創造の絶頂期にさしかか っているのだ。彼らの長い歴史の中で、高い評価を受け続けているアルバムやレパートリーが、すべてこの時期に集中しているという事実が、このことを証明している。

私は、このアルバムの中では「アイ・ゴット・ザ・ブルース」から「シスター・モーフィン」に至る流れに、いちばん凄みを感じる。「アイ・ゴット・ザ・ブルース」は、不実な女に対して献身的な愛を貫くという、悟りを開いたような境地を表現している。ところが、一回悟った後にもかかわらず、もう一度性懲りもなく彼方へイッってしまうのが「シスター・モーフィン」。ここには、もう救いようのないくらい、絶望的な疲労感があふれているのだ。チャーリーのドラムスさえ、向こう側の世界への、ドアを叩く音のように聴こえるから、恐れ入ってしまう。この時期のストーンズが見ていた地獄が、いかに深いものであったか、我々には想像の及ばないほどのレベルであることがよくわかる。しかし、ここを通過したからこそ、ストーンズはストーンズに成り得たということも、また事実なのである。

俺は病院のベッドに横になっている

ねぇ、シスター・モーフィン

次はいつ来てくれるんだ?

俺はそんなに長いこと待っていられないよ

俺の苦痛がどれだけヒドイか、アンタにもわかるだろう

疲労感を理解できなければ、絶頂期のストーンズを理解することはできないのだ。しか し、この時期の彼らの疲労感は、けっして癒されることがないものなのである。 | | |

| 6、“癒し”の効果

1970年代の初頭、ジミ・ヘンドリックスやジャニス・ジョプリンも、ストーンズと同 じように、地獄を覗いてしまった。しかし彼らは、その疲労感を癒すどころか、二度と地 獄から帰って来なかったのだ。

ストーンズが彼らと違っているのは、奇跡的にその地獄から生還したことである。当時、キース・リチャーズは、いつジミ・ヘンドリックスのそばへ旅立って行っても不思議ではない、といわれる存在だった。しかし、彼は伝説の人にはならなかった。そんな経歴を持っている男は、世界中でただ一人だ。

だから、ストーンズは誰も到達することができなかった地平に、立つことができたので ある。

「フール・トゥ・クライ」は、地獄から生還した者のみが表現することのできる、稀有な癒しの効果を持ったバラードである。こんなバラードは、ストーンズの長い歴史の中でも、他に類を見ない。そして、この癒しは、だれにでも効くはずだ。なにしろ、キースの処方箋によるものなのだから。

ロン・ウッドが参加してしばらくすると、ストーンズから疲労感を感じることが少なく なってきた。キースが健康を回復するのと同時に、ストーンズから疲労感が消えていった のだ。そして、誰もが想像できなかったことであるが、キースは我々といっしょに21世 紀を迎えることができたのである。

40代が近づいて、私はますます「フール・トゥ・クライ」を聴く回数が増えてきたようだ。この状況は、あまり喜ばしいことではないのだろうが、ストーンズを語る上で欠くことのできない、疲労感という感情をやっと共有できるようになってきたことは、ある意味ありがたいことなのかもしれない。

私は、ローリング・ストーンズを、やっと理解できるようになってきたのだ。

「キース!また今夜あたり、隣に座ってギターを弾いてくれないか?」 | |

| |  | | |

アルバム紹介

最初に断っておくが、本文で「フール・トゥ・クライ」にばかり言及したため、このアルバムがその1曲のために存在しているような印象を受けたかもしれないが、けっしてそんなことはない。収録されている8曲はそれぞれ個性豊かで、どの曲も魅力的であるということを、まず頭に入れておいてほしい。

そして、ストーンズにしては珍しく、都会的でハイセンスなアルバムジャケットに、注 目してほしい。ブルーを基調としたトーンが、非常におシャレである。LPの見開きジャ ケットの写真などは、まるでファッション雑誌の切り抜きのようだ。このジャケットの雰 囲気は、そのまま音のイメージにつながっているので、重要なポイントである。

『ブラック&ブルー』は、アレンジに大きな特徴があるのだ。

このアルバムが発表された1976年は、ボズ・スキャッグスやスティーリー・ダンとい った、都会的なセンスを持ったポップ・グループが台頭してきた年である。時代の流れに 敏感なストーンズは、当然この流れに反応した。その結果このアルバムは、彼らの作品の 中でもきわめて珍しい、都会的なイメージの音に仕上がったのだ。都会的なイメージとは、どんな音をいうのだろうか?私は、クールで透明感がある音、と定義づけている。

『ブラック&ブルー』が、発表後30年近くも経っているのに、まったく古さを感じさせ ないのは、このことによるのだ。

そしてもうひとつ、このアルバムを構成する重要な要素に、ゲスト・ミュージシャンの活躍がある。

ロン・ウッドは、『ブラック&ブルー』の発表と同時にストーンズの正式メンバーになったのだが、収録時にはまだフェイセズのメンバーだったため、ギターを弾いている曲はたったの2曲で、他のゲストと同じような扱いになっている。

そのかわりに奮闘しているのが、ハービー・マンデルとウェイン・パーキンス。いずれ も、ミック・テイラーの後任として、最有力候補にあがっていたギタリストである。つま り、この両名は、もしかするとストーンズのメンバーに、“なれたかもしれない”人たち なのである。気合の入ったプレイを披露しているのはあたりまえのことで、この切磋琢磨 が、結果的にアルバム全体のグレードを上げているのだ。

ハービー・マンデルによる、「メモリー・モーテル」のウラメロや、ウェイン・パーキ ンスによる、「ハンド・オブ・フェイト」のリードプレイは白眉である。特に後者は、ストーンズの全作品中でも、もっともすぐれたプレイの1つに数えられるものと、私は高い評価をしている。

ビリー・プレストン、ニッキー・ホプキンス、オリー・ブラウンといった、名うてのミ ュージシャンたちもしっかりとワキを固めており、これが整然とした音の組み立てを構成 しているのだ。

もちろん、ストーンズの4人は、そんな中でシッカリと自己主張をしている。円熟味を 感じさせるミックのヴォーカル、切れのいいチャーリーのドラムス、相変わらず妙なアク セントのビルのベース、そしてやけにハツラツとしたキースのギター。特に、リラックス したストロークでギターを弾く、キースのプレイが耳に残る。

CD化に際して、非常にありがたかったのは、このキースのギターの音がクリアに聴こ えるようになったことだ。すぐ近くで、ギターを弾いているような感じが味わえるのは、 すばらしいことである。

キースって、ヴォリュームをおさえたエレキの音が、イイんだよね。

各曲に対するコメント

1.ホット・スタッフ

ファンキーな「ホット・スタッフ」は、「ついにストーンズも、ディスコ・ミュージックを取りいれたか!」などと、物議をかもしたナンバー。オート・ワウを使用したハービー・マンデルのプレイと、凄みのあるミックのヴォーカルが印象的である。ライブでもおなじみのレパートリーで、キースがギターを弾きながらマイクに向かって、「ホーッ、スターッフ!」と歌う姿がカッコよかった。このファンキー路線は後に、「ミス・ユー」を生む。

2.ハンド・オブ・フェイト

「ハンド・オブ・フェイト」は、もっともストーンズらしいナンバー。「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」をほうふつとさせる、キースのリフが文句なくカッコよい。先に述べた、ウェイン・パーキンスのプレイは、とにかく一聴の価値あり。みんなで感動しましょう。余談だが、私は、“HAND OF FATE=手のひらの上の運命”と聞くとすぐ、影の総理の手のひらの上にいた、流全次郎と神竜剛次(「男組」だよーん!)を連想してしまうのだが…。

3.チェリー・オー・ベイビー

「なに、フザケてんだ?」が第一印象。未知の音に遭遇した瞬間だった。考えてみれば、レゲエというものをまじめに聴いたのは、この時が最初だったのかもしれない。ストーンズにとっても、はじめて本格的なレゲエに取り組んだ、記念すべきナンバーである。ちなみに、ロン・ウッドは、この曲でギターを弾いている。

4.メモリー・モーテル

正統派のバラードとしては、「フール・トゥ・クライ」よりもこの「メモリー・モーテル」を支持するファンが多かった。いわゆる、かくれた名曲である。ミックとキースが交互にヴォーカルをとりながら進行していくのだが、この盛り上がり方は文句なしにカッコよい。いつ聴いても、“SHA LA LA LA~”というコーラスに、泣かされてしまう。そして、歌のバックでさりげないプレイを聴かせる、ハービー&ウェインがまたシブイ。ところで、この人たちは、今なにをやっているのでしょうか?

ここまでが、LP時代は、A面だった。

5.ヘイ・ネグリータ

キースによく似ているがややネバイ、ロン特有のリズム・カッティングが聴けるのは 「ヘイ・ネグリータ」。この曲は、ロンのインスピレーションによるものだ。ラテン系のかくし味が、ちょっとおもしろいナンバーである。ちなみに、ネグリータって、当時のミ ック・ジャガー夫人である、ビアンカのことらしい。だとすると、この歌詞はちょっと…。

6.メロディ

ジャズ・フレイバーいっぱいの「メロディ」は、ビリー・プレストンのインスピレー ションによる、異色のナンバー。チャーリー・ウォッツの、スィングするドラムスが印象 的である。この曲もそうだが、『ブラック&ブルー』には、異色のナンバーが多い。けっこう、冒険が感じられますね。

7.フール・トゥ・クライ

この曲についてのコメントは、もういいでしょう。みんな、ひとりで酒を飲みながら聴 くべし。ところで、発表以来つけられている「愚か者の涙」という邦題、私はどうも好き になれないのだが、みなさんはどう思います?

8.クレイジー・ママ

これは、文句なしにカッコよいブギー。なんとなく、フェイセズっぽいと感じるのは、 気のせいだろうか?この曲は、リードもベースもキースなのだ。

『ブラック&ブルー』は、曲の並べ方もまた絶妙である。特に、「フール・トゥ・クライ」の位置は、非常に計算されているように思えて仕方がない。試しに、アタマから通して聴いてみてほしい。「メロディ」で、場末のクラブみたいな喧騒を味わった後で、「フール・トゥ・クライ」のイントロを聴くと、いかにも“帰宅して一息ついた”ような孤独感にひたれるのだ。そして、その後の「クレイジー・ママ」が適度にルーズなので、“なんとなく”元気が出てくる。この“なんとなく”が、重要な感覚なのである。 | | | |

| |

| | 画像提供:Cathy | |  |  |  | | |

| | | | | | | | | | | | | |