| | | | | |

リッチー・ブラックモアになった夜

| |

1、リッチー・ブラックモアになった夜

「ハイウェイ・スター」のギター・パートを、完璧に弾けるようになった夜のことは、20年以上が経過した今でも忘れることができない。私は当時、高校2年であった。

世界的なトップ・ミュージシャンの演奏を、完璧に再現できるようになったのだ。自分もきっと、プロ・ミュージシャンになれるだろう。私はその夜、そう確信した。そして、何度も何度も、オーディオが再生する演奏に合わせて、ギターを弾き続けた。

これと同じような経験をしたことがある人は、世界中にたくさん存在していることだろう。ディープ・パープル、もしくはリッチー・ブラックモアの音楽性を、端的に物語っている情景である。

ディープ・パープルは、彫刻的に整った“ハードロック様式”を確立した。

リッチー・ブラックモアのギターは、どんなに早いテンポの曲であっても、必ず口ずさむことができる。不明瞭な部分を極力排除した、単純明快なギターなのである。だから、アマチュア・ギタリストたちから歓迎された。ある程度のテクニックがあれば、誰でも彼そっくりに演奏することができるのである。

ディープ・パープルは1968年、アメリカのテトラグマトン・レーベルからデビューした。デビュー・シングル「ハッシュ」は、アメリカのみのリリースであったが、ビルボード誌の4位まで上がるビッグ・ヒットを記録し、グループは好調なスタートを切った。

しかし翌1969年、サード・アルバム『ディープ・パープル3』をリリースした時点で、テトラグマトン・レーベルが倒産。さらにグループは、技術的な問題により、ヴォーカルのロッド・エヴァンスとベースのニック・シンパーを、一方的に解雇してしまう。

デビュー・シングルこそヒットしたものの、以降の活動がまったく軌道に乗らず、早くもディープ・パープルは存亡の危機に瀕してしまったのだ。

1969年6月、ディープ・パープルは、解雇したメンバーの後任として、ヴォーカルにイアン・ギラン、ベースにロジャー・グローヴァーを迎えた。そして、ワーナー・ブラザースと契約を交わし、再出発を図ったのである。

しかしここで、今度はグループの方向性をめぐって、ジョン・ロードとリッチー・ブラックモアが激しく対立。

クラシック・ミュージックの要素を強めたいと主張する、ジョン・ロード。ハードなサウンドでロック指向を強めたいと主張する、リッチー・ブラックモア。やがて、異なった意見の彼等は、紳士的な解決案で妥協した。

それは、お互いの主張を100%反映させたアルバムをそれぞれ1枚ずつ製作して、セールスに結びつかない方向性を断念する、というものだ。結局、2人のイニシアティブ争いが、2枚のアルバムを生み出すことになった。

ジョン・ロードが全権を指揮したアルバム、『ロイヤル・フィルハーモニック・オーケストラ』がまずリリースされた。1970年1月のことである。オーケストラとの共演という、非常に実験色の強いこのアルバムは、一部の専門家筋では話題になったが、アルバム・セールスには結びつかず、全英チャート26位に終わった。

次に、リッチー・ブラックモアがイニシアティブをとった、『イン・ロック』が同年6月にリリースされた。

こちらは、全英チャート4位を記録。プロモーション用シングル「ブラック・ナイト」は、全米チャート2位、ヨーロッパ各国では1位を記録する大ヒットとなった。

ここに到って、ディープ・パープルは、一躍トップ・グループにのし上がった。そして、以降の音楽的イニシアティブは、リッチー・ブラックモアが握ることになったのだ。

| | | |

| |

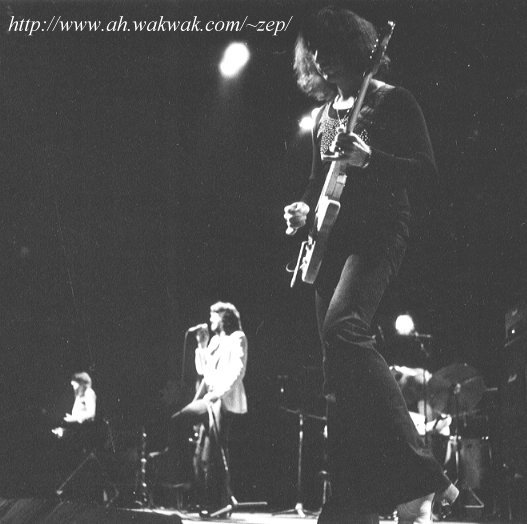

↑ディープ・パープル時代のリッチー・ブラックモア。

第2期時代のライブは、“神がかり”的と表現されることが多い。 | | |

| | | 2、“ハードロック様式”の確立

『イン・ロック』は徹頭徹尾、暴力的で型破りなサウンドに支配されているアルバムである。

リッチー・ブラックモアは、全編でスケールを無視したようなイレギュラーなフレーズを連発し、「チャイルド・イン・タイム」でその圧倒的なテクニックを披露し、エンディングではギターをアンプに激しくこすりつけてしまう。まさに、“乱調の美”である。

しかし驚くべきことだが、その圧倒的なパワーの源には、ブルースが存在していないのである。リッチー・ブラックモアのギターは、当時のロック・ギタリストが常識的に身に付けていた、“ブルース”からの影響がほとんど感じられないのだ。そのため彼は、ブルースからの影響が希薄な異端児として、評価されることになった。3大ギタリスト(エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ジミー・ペイジ)とは別扱いで、“第4の男”などと呼ばれ、イレギュラーな存在、非主流派の代表とされたのである。

『イン・ロック』が発表された1970年は、レッド・ツェッペリンがセカンド・アルバムを発表し、ブラック・サバスがデビューした年である。この時点で、ロックが本来持ってる本能的な暴力衝動を、ここまで見事に具体的な音像として表現した例は、他に見当たらない。ディープ・パープルが提示したハードロックの原型は、非常に高いレベルであったといえるだろう。

『イン・ロック』の成功により、ハードロック・シーンにその立脚点を見い出した、ディープ・パープル。しかし、続いて1971年にリリースされた『ファイヤーボール』では、暴力的で型破りな面はかなり後退している。

代わって、全編に現れ始めたのが、ポップな側面である。「ハッシュ」のようなヒット・ナンバーをデビュー・シングルに選んだことからもわかるように、ディープ・パープルというグループは基本的にはポップ指向が強い。誰もが口ずさめるようなメロディを作り出すことは、もともと彼等の得意技なのである。

ディープ・パープルにおけるポップ指向というと、まずジョン・ロードが連想される。クラシックのフレーズを引用し、軽やかなタッチで演奏する彼の音楽性は、ややもするとポール・モーリアのような、“ムード音楽”スレスレである。どうやらこれが、ジョン・ロードのキーボード・プレイヤーとしての評価を下げる一因になっているらしい。ゲージュツ家というものは、あまり軽くてはいけないようである。

しかし、リッチー・ブラックモアのポップ指向も、見逃すことができないのだ。ザ・フーのピート・タウンゼントは、1960年代前半のロンドンの音楽シーンを回想したインタビューの中で、リッチー・ブラックモアについてこう語っていた。「当時のリッチーは、“ベンチャーズ”みたいな、ポップなインストをやっていた。」

1962年、リッチー・ブラックモアが在籍していたトーネイドースは、「テルスター」という世界的なヒットを生み出した。メロディを聴けばおそらく誰もが、「あ~、これね?知ってるよ!」と反応するであろうナンバーに、彼の基本的なスタイルが凝縮されているのである。後年レインボーのファースト・アルバムで、ヤードバーズの「スティル・アイム・サッド」をインストでカヴァーしたリッチーだが、「スティル・アイム・サッド」と「テルスター」は非常に雰囲気が似通っている。誰もが口ずさめるようなメロディを使って、ギター中心のインストを成立させているのだ。これはまさに、“ベンチャーズ”である。そして、これまた“ムード音楽”スレスレなのである。(※ちなみにリッチー・ブラックモアは“ベンチャーズ”よりも、ハンク・マーヴィンが在籍していた“シャドウズ”の方を好んでいたらしい。)

メロディ楽器奏者2名がこのようにポップ指向であったことが、結果的にディープ・パープルのサウンドを彫刻的に整ったものにしたのだ。

そしてディープ・パープルは1972年、『マシン・ヘッド』をリリースし、その“ハードロック様式”を完成させたのである。

『マシン・ヘッド』からはもはや、暴力的で型破りな面は感じられない。洗練された楽曲と円熟した演奏が、全編を支配しているのである。シンプルで印象的なリフ、ユニークな歌詞、いっしょに歌えるサビ、口ずさめるソロ・パート。これらを緻密に練り上げ、非常にわかりやすい構成で、曲をまとめているのだ。また録音技術の面で、全体を非常に耳ざわりのよい音で仕上げたことも、スマートさを演出することに一役買っているようである。

しかし、彫刻的に整った“ハードロック様式”を確立したディープ・パープルにおいて、そのスタイルにすぐ退屈を覚えたのは、他ならぬリッチー・ブラックモアであったようだ。彼は、イアン・ギランのヴォーカル・スタイルが、柔軟性に欠けワン・パターンであると断言し、まず彼を追い出しにかかった。

メンバーチェンジという安易な対応でサウンドに変化を求めようとする、リッチー・ブラックモアの悪癖はこの時から始まったのである。

| | |

| |

↑1972年、初来日時のディープ・パープル。

| |

↓1973年、2度目の来日を果たしたディープ・パープル。

来日直後に、メンバー・チェンジをしている。

| |

| |

| | 3、変革と拒絶反応

1973年6月、イアン・ギランとロジャー・グローヴァーが、ディープ・パープルから脱退。ディープ・パープル史上、2度目の革命が始まった。

しかし、リッチー・ブラックモアが、この時期に目指していたものは、なんと“ブルース”だったのである。ブルースからの影響が希薄だったために注目を集めたギタリストが、今度はブルースに最大の関心を払うようになったのだ。

リッチー・ブラックモアがイアン・ギランの後任として考えたのは、元フリーのポール・ロジャースである。しかし、ポール・ロジャースはすでにバッド・カンパニー結成の準備段階にあり、リッチーからの申し出は即座に却下された。リッチーはポール・ロジャースとグループを結成するために、ディープ・パープルから脱退することまで考えていたようである。ポール・ロジャースとシン・リジイのフィル・リノット、イアン・ペイスというラインアップで、レコーディングを計画していたのだ。(※この計画はロジャース抜きで実現したが、録音はオクラ入りしたままである。)この事実から、リッチーがかなり真剣に、新しい方向性を模索していたことがうかがえるのである。

結局、イアン・ペイスが「ディープ・パープルから脱退したくない。」と言い出したため、リッチー・ブラックモアはグループに残留することになった。そして、イアン・ギランとロジャー・グローヴァーの後任として、元トラピーズのヴォーカル&ベースであった、グレン・ヒューズ、そしてオーディションにより、無名の新人であったデヴィッド・カヴァーディルを採用し、第3期ディープ・パープルが誕生した。

ソウルやファンクを好むグレン・ヒューズと、ブルースを好むデヴィッド・カヴァーディルの加入により、ディープ・パープルには“ブラック・ミュージック”の要素が注入されたのである。

リッチー・ブラックモアのブルース指向は、傑作「ミストゥリーテッド」を生んだ。そしてこの頃からステージにおいて、ブルースのフレーズを引用したインプロビゼーションをさかんに演奏するようになった。ライブ盤『メイド・イン・ヨーロッパ』には、BBキングの「ロック・ミー・ベイビー」を、「ミストゥリーテッド」とメドレーにした演奏が収録されている。

しかし、ディープ・パープルに、2度目の革命は起こらなかった。

1975年3月、リッチー・ブラックモアがディープ・パープル脱退を宣言。

脱退の理由は、マンネリ状態から脱却できなかったためである。なぜ、マンネリ状態から脱却できなかったのであろうか。それは、リッチー・ブラックモアのコメントによって明らかになっている。

「毎晩、「スモーク・オン・ザ・ウォーター」や「ハイウェイ・スター」を要求してくる観客にウンザリした。」

ファンは、第2期ディープ・パープルが確立した、彫刻的に整った“ハードロック様式”を求め続けたのである。それほど、第2期ディープ・パープルが確立した様式は、完成度が高く魅力的だったということだ。

第3期ディープ・パープルは、2枚のスタジオ・アルバムを残している。1974年にリリースされた『紫の炎』、そして『嵐の使者』。

一般に、『紫の炎』が名盤として語られることが多いが、私は『嵐の使者』のほうが重要なアルバムであると認識している。『嵐の使者』には、ディープ・パープル史上2度目の革命が、具体的な音として提示されているからだ。

『嵐の使者』では、前作以上にブラック・ミュージックに深く根ざしたナンバーが多い。とくに、ソウルやファンクへの傾倒は格段に強くなっている。ここまでブラック・ミュージック色が強くなると、少々ブルースに興味を持った程度のリッチー・ブラックモアでは、対応が難しくなってしまうはずである。このアルバムにおけるリッチー・ブラックモアは、脱退を決意してヤル気がなかったのではなく、これ以上のプレイができなかったというのが真実なのではないだろうか。

もし、リッチー・ブラックモアが『嵐の使者』を否定するのであれば、1975年にリリースされたレインボーのファースト・アルバム、『銀嶺の覇者』はあのようなサウンドにならなかったはずだ。『銀嶺の覇者』は、『嵐の使者』の延長線上にあるサウンドである。それはとくに、ファンキーなリズムの部分に、顕著に表われている。

リッチー・ブラックモアは、『嵐の使者』で多用したスライド・ギターと、ステージにおけるブルースのフレーズを引用したインプロビゼーションを、そのまま初期のレインボーに持ち込んだのである。

『嵐の使者』には、レインボーの原点になるサウンドが提示されているのだ。そして、これこそがディープ・パープル史上2度目の革命になるはずだったのである。

リッチー・ブラックモアを失ったディープ・パープルは、トミー・ボーリンという若く有能なアメリカ人ギタリストを加え、グループの革命を加速させた。しかし、革命は成就しなかった。第2期ディープ・パープルが確立した、彫刻的に整った“ハードロック様式”の踏襲を求めるファンの声は、『カム・ティスト・ザ・バンド』のような完成度の高い作品をもってしても、もはや抑えることができなかったのである。

『嵐の使者』~『カム・ティスト・ザ・バンド』で、新しいハードロックの分野を確立しかけたディープ・パープルは、1976年に解散した。

| | | |

| |

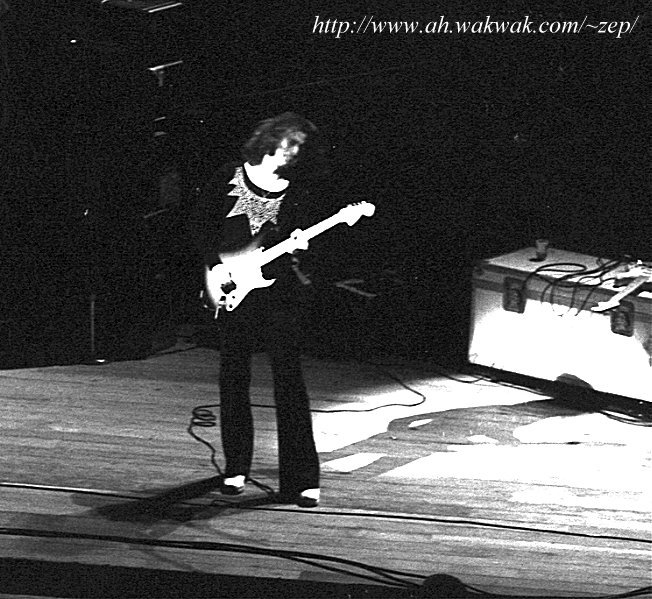

↑1973年6月29日、大阪公演のステージ。

黒ずくめのステージ衣装に影響された若者は、数知れない。

| | |

| | | | 4、『紫のDNA』(?)

レインボーは、ファースト・アルバム『銀嶺の覇者』の後、『虹を翔る覇者』、『オン・ステージ』、『バビロンの城門』と順調にアルバムをリリース。中世音楽とロックの融合というテーマを、着実に深化させていった。しかしリッチー・ブラックモアは、アメリカン・マーケット制覇のために路線変更を決意、結成以来の重要メンバーであったロニー・ジェイムズ・ディオを解雇してしまう。そして、第2期ディープ・パープル時代のベーシスト、ロジャー・グローヴァーが加入したアルバム、『ダウン・トゥー・アース』(1979年)からはふたたび、第2期ディープ・パープルが確立した、彫刻的に整った“ハードロック様式”を踏襲しはじめた。ついに彼はステージにおいて、ブルースのフレーズを引用したインプロビゼーションを演奏しなくなってしまったのである。

1980年、レッド・ツェッペリンはジョン・ボーナムの死によって解散。しかし時代はまさに、ハードロックの再評価といえる、“ネオ・ヘヴィメタル・ブーム”を迎えようとしていたのである。王者レッド・ツェッペリンを失ったファンは、新たな盟主を探し始めた。そこで、注目されたのが、レインボーを率いるリッチー・ブラックモアだったのである。

レインボー時代のリッチー・ブラックモアは、サウンドに変化を求められると、迷うことなくメンバー・チェンジで対応した。そのため、レインボーはメンバーの出入りが激しいことで有名になったが、解雇された元メンバー達は揃って、“ハードロック様式”の踏襲に終始したのである。

ロニー・ジェイムズ・ディオはレインボー脱退後、ブラック・サバスに加入。ブラック・サバス・サウンドをレインボー・サウンドへ塗り替えてしまった。

また、グラハム・ボネットがレインボー脱退後に結成したアルカトラスには、若き日のリッチー・ブラックモアをコピーしたような青年、イングウェイ・マルムスティーンが在籍していたのである。

ここに到って、リッチー・ブラックモアとそのファミリーたちは、音楽シーン全体に一気に増殖していった。そして、第2期ディープ・パープルが確立した、彫刻的に整った“ハードロック様式”はレインボーを経由して主流となり、ロック・ギタリストが常識的に身に付けるスタイルになっていったのである。そう、かつてブルースがそうであったように。

結果的に、1970年当時、非主流派の代表とされていたリッチー・ブラックモアは、ネオ・ヘヴィメタル・シーンの“ゴッド・ファーザー”的な存在になってしまったのである。

そして、1984年10月、第2期ディープ・パープルは再結成された。

再結成されたディープ・パープルは、今度はメンバー・チェンジをしても、サウンドにまったく変化が起こらなかった。まるで、自分達が確立した“ハードロック様式”を死守するかのように。大英帝国が誇る、登録商標「ディープ・パープル」はこうして不動のものとなったのである。

リッチー・ブラックモアとそのファミリーたちは、サウンドを継承するフォロワーズを生み出すことなく完結してしまった、レッド・ツェッペリンの姿とは対称的である。

解散したレッド・ツェッペリンの元メンバー達は、そのサウンドを継承することをしなかった。そのため、ファミリーを形成することができなかったのである。そして、あまりにも独創的な楽曲と個性的な演奏が、後進のフォローを阻んでいる。

一代限りになってしまったレッド・ツェッペリンと、巨大なファミリーを形成したリッチー・ブラックモア。そのどちらが優れているかを論ずることは、無益なことである。両者共に、ロック・ミュージシャンの究極のスタイルを提示した真理たり得るからだ。

ただし、どんなメンバーを揃えたところで模倣することが不可能な領域に存在するレッド・ツェッペリンの孤高さにあこがれることと、オーディオが再生する演奏に合わせて「ハイウェイ・スター」を弾きながらプロ・ミュージシャンを夢見ることが、同じようにすばらしい行為であるということだけは断言できるのである。

リッチー・ブラックモアになった夜のことは、けっして忘れることはないだろう。

| | |

| |

| |

↑リッチー・ブラックモアは、激しいステージ・アクションでも有名だった。

イアン・ペイスは、そんなリッチーを「プリマドンナのようだ。」と賞賛している。 | |

| |  | 画像提供: |  | | |

| | | | | | | | | | | | | | |