| | | | | |

| シリーズ:歴史から抹消されたミュージシャン・第2回 | |

「日本の若者は眠っているのか?」

オリジナル・パンクス再評価の中で、なぜか無視され続ける真のパンク・ロッカー、ストラングラーズ

| |

| | |  | |

1、“ガイジン”みたいな気分だぜ

ガイジンみたいな気分だぜ

みんなオレをじろじろ見やがる

だけどオレはここで生まれたんだぜ

あんたと同じように

ストラングラーズのセカンド・アルバム、『ノー・モア・ヒーローズ』の1曲目、「アイ・フィール・ライク・ア・ウォグ」の冒頭の部分である。ストラングラーズのメンバーのうち、ヒュー・コーンウェル(G&Vo)はスウェーデン人、ジャン・ジャック・バーネル(B&Vo)はフランス人である。あたり前のことだが、2人ともイギリスにおいては外国人ということになる。とくに、ジャンは幼少期からイギリスで育ったため、目に見えない偏見とか差別をいつも感じていたらしい。この曲の歌詞は、そんなジャンの体験から生まれたものだと思われていた。しかし、ホントにそれだけのことだろうか?この曲に満ちあふれている、たとえようのない孤立感と得体の知れない悪意は、私に別の解釈を迫ってくるのである。この歌詞における“ウォグ(wog)”ということばは、当時のイギリス社会における、ストラングラーズの立場を比喩的に表現しているのではないだろうか?

ストラングラーズは、イギリスのパンク・ムーヴメントで出現してきた、他のどのバンドよりも早い時期に音楽活動を開始している。デビュー・コンサートが行われたのは、1975年12月。これは、イギリスはおろか、大西洋の向こう側のアメリカ勢と比べても、かなり早い部類である。(ちなみに、ラモーンズがデビューしたのは、1976年3月。)翌1976年5月の、パティ・スミス・グループの全英ツアーに、サポートとして同行。一躍、イギリス全土にその名を轟かせることになる。と同時に、数々のトラブルの種をまきちらし、さまざまな階層の人々から糾弾されてゆくのである。

暴力行為を嫌ったライブ会場からは出演を拒否され、“FUCK ”とプリントされたTシャツを着ていたヒューはTVから締め出され、スーパー・マーケットは過激な歌詞を収録した彼らのアルバムの発売禁止運動を起こし、スウェーデンの右翼団体からは殴り込みをかけられ、大学のサークルからはコンサートをボイコットされ…。デビューから3年足らずの間に、まさに四面楚歌の状態に陥っているのである。それでも彼らは、活動を停止することもなく、主張を変節することもなく、現在に至るまでバンドを継続させている。すさまじいヴァイタリティーである。いったい何が、彼らをここまで駆り立てているのだろうか?

| |

| | | ↑ストラングラーズのオリジナルメンバー。

左から、ジェット・ブラック(Ds)、ジャン・ジャック・バーネル(B&Vo)、

デイヴ・グリーンフィールド(Key&Vo)、ヒュー・コーンウェル(G&Vo)。

どう見ても、“犯罪者”である。(笑) | |

| |

2、ジャン・ジャック・バーネルと三島由紀夫

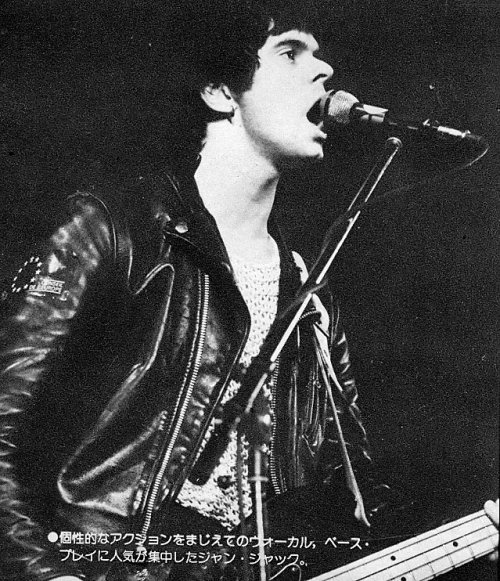

ジャン・ジャック・バーネル、ベース&ヴォーカル担当。

このヘルス・エンジェルスあがりのフランス人は、極真カラテの愛好家で三島由紀夫の大ファンなのである。1978年に発表されたストラングラーズのサード・アルバム、『ブラック&ホワイト』には、ズバリ「ユキオ」という副題がつけられた曲が収録されている。「デス&ナイト&ブラッド(死と夜と血)」だ。そして、次のアルバム『レイヴン』では、「アイス」という曲で、“ハガクレ”という単語を使っている。“ハガクレ”は、いうまでもなく、“葉隠”のことである。三島由紀夫による『葉隠入門』は、東洋の神秘の国ニッポンを理解するための絶好のテキストとして、ヨーロッパで人気の高い作品といわれている。

重苦しい音をバックに、まるでアジテーションのように、“デス&ナイト&ブラッド!”と連呼する曲には、ジャン・ジャック・バーネルのポリシーが明確に表現されている。ここに、彼の行動に対するキーワードが、すべて提示されているのだ。

死と夜と血

オレが彼の瞳のなかに、あのスパルタを見た時

夭折はいいこと

だからオレたちは決めたんだ

死ぬこと以上にすばらしい愛はないと

オレはオレの肉体を

オレの武器にまで鍛えあげるんだ

オレの意志表明にまで

“夭折”は、三島由紀夫独特のナルシシズムを強烈に刺激した単語である。『憂国』という短編は、それがもっとも顕著に表われた例である。ここでは、“自決”という形で、“夭折”が美化されている。『憂国』は小説のみならず、舞台や映画でもたびたび取り上げられた作品であるが、最終的には三島由紀夫自身が“自決”することによって、テーマを現実化し完結させた。彼が言う“夭折”とは、早い話しが、用もないのに長生きすることはない、ということだ。行動は、主人公の死によって完結するとしているのだ。前述の『葉隠入門』の本文にも、次のような記述がある。

“行動家の最大の不幸は、そのあやまちのない一点を添加したあとも、死ななかった場合である。那須の与市は、扇の的を射たあとも永く生きた。“

ジャンが『葉隠入門』を通じて、三島由紀夫からインスパイアされたことは明確である。彼が極真カラテに熱中する理由も、よくわかった。それでは、ストラングラーズにとっての“意志表明”とは、いったい何なのであろうか?

| | |

| ↑“トライアンフ”(バイク)にまたがる、ジャン・ジャック・バーネル。 | |

3、「日本の若者は眠っているのか?」

ジャン・ジャック・バーネルは1978年12月に、オシノビで単独来日している。公式の目的はプロモートのためとされていたが、別の目的が2つあったようだ。1つは極真会館本部でのカラテの稽古に参加すること、もう1つはプロデュースをするための日本人バンドを物色すること。目的通り、彼は極真会館本部を訪れ、肋骨を2本骨折するほどの激しい稽古を体験している。また、東京アンダーグラウンド・シーンの大物バンド、リザードが気に入り、ファースト・アルバムをプロデュースさせてほしいと申し出ている。

これだけ充実していた初来日であったにもかかわらず、この時のジャンはえらくご機嫌ナナメだったようだ。「なぜ?日本はこんなにアメリカ・ナイズされているのか!」、「日本の若者は眠っているのか!」と怒りまくっていたそうである。ジャンはなぜ、こんなに怒っていたのだろうか?それはジャンと直接、会話をする機会のあったリザードのヴォーカリスト、モモヨの証言によって明らかになる。彼はこんなことを言っていたらしい。「米国資本の市場戦略は、安逸な快楽を与え、人々の感性を鈍らせることから始まっている。それは、ヨーロッパの伝統的な明晰さにとって第一の敵といえるが、日本人も、それに毒されている自分たちを自覚し、民族の知的遺産である伝統、それは魂(スピリット)といってもいいが、それを救出しなければならない。」(ドール1987年7月号増刊「蜥蜴の迷宮」より)

私は、この発言内容を知って、強い衝撃を受けた。なぜなら、ジャンの発言は、1970年11月25日自衛隊市ヶ谷駐屯地において三島由紀夫が行った、決起演説の主旨とかなり似ているからだ。

第2次世界大戦後のアメリカの戦後政策は、物質的な豊かさを享受させることによって、民族主義の危険な芽を摘むことであった。ヒトラーや大日本帝国を、2度と生み出さないためにである。その結果、旧西ドイツと日本は、徹底的に骨抜きにされた。それは、自国民がそのことを自覚できなくなるくらいのレベルにまで到達している。

我々は、自分たちが世界でもっとも恥ずべき民族にまで堕落してしまっていることに、まったく気づいていないのだ。そして、民族としてのプライドの喪失を、指摘するものはどこにもいない。ジャンはこの事実に怒っていたのである。

ジャンの一連の言動について、一般的には、彼が自分の描いていた日本の幻想と現実のギャップにとまどい、腹を立てていたと解釈されている。しかし、私はこの解釈には異論がある。極真カラテの愛好家で三島由紀夫の大ファンという、親日派のジャンである。日本の現状ぐらい予想していただろう。むしろ彼にとっては、予想通りであったことが腹立たしかったのではないだろうか?英語の使用を規制するような立法を現実化してしまう、誇り高きフランス人の血が、日本民族の危機を切実に実感したのである。

| | | |

| |

| | ↓ステージにおける、ジャン・ジャック・バーネル。↑

ファッション面で、後進に与えた影響も非常に大きいのでは?

現在の日本では当たり前になってしまった、定番パンク・ファッションの原型だ。

| | | |

| | |

4、真のパンク・ロッカー

1979年2月、初来日を果たしたストラングラーズの怒りは、頂点に達していた。「ガードマンに制御された聴衆などブラック・ホールのようなものだ!エネルギーを吸収するだけ。何もかえってこない。我々は虚無に向かって演奏しない!」聴衆に再三、立ち上がることを要求し、オープニングの「サムシング・ベター・チェンジ」を何度も繰り返し演奏する。それでも立ち上がらない(というか、正確には警備がキビしくて、立ち上がれない)聴衆に業を煮やしたジャンが、ステージを降りて最前列の観客に殴りかかる。何をされても無反応な聴衆にアキれ返ったヒューが、Gパンとパンツをおろしてしまう。怒りは、嘲りへと変質していったのである。

ストラングラーズは、偽りの快楽で満足をしているような人々に、強烈な攻撃を加えたのである。彼らは、人々に物事の本質を提示し、欺瞞を指摘した。そして、アルバムを重ねるごとに攻撃対象を巨大化させて行ったのだ。4枚目の『レイヴン』以降では、ヨーロッパの伝統や宗教といった、普遍的なテーマに立ち向かって行ったのである。

しかし、サウンドが、このテーマの深化について行かなかったのだ。これが、ストラングラーズの評価を下げる、決定的な要因となってしまった。『レイヴン』以降のアルバムでは、イギリス音楽界において妖しく光る個性で突出していた、初期の頃に匹敵する音の魅力がまったく感じられないのだ。

もし、彼らの活動がパンク・ロック・ブームの衰退の前に完結していたら、もっと高い評価を確立していただろう。ストラングラーズは、三島由紀夫が『葉隠入門』で指摘していた“那須の与市”になってしまったのだ。理屈ではわかっていても、行動に反映させることがいかに難しいか、よくわかる事例である。

青春期にリアル・タイムでパンク・ロックに接してきたのに、熱狂的に聴きこんだ記憶がない私である。セックス・ピストルズを筆頭に、いかにも演出されたワルっぽさが気にくわなかったのだ。ジョニー・ロットンがテディ・ボーイに襲撃されて重傷を負ったというニュースを聞いて、「ケンカ弱ぇえんなら、イキがってんじゃねぇよ!」と思いきり罵ったくらいである。(※筆者は東京の下町出身なので、こういうことにはけっこうシビアなのだ。)クラッシュもダムドもジャムも、みんなポーズだけのような感じがして、インチキっぽくて好きになれなかった。ところがなぜか、ストラングラーズだけは例外的にノメりこんだ。セックス・ピストルズと、ゴシップ欄を二分していたにもかかわらずだ。当時は、その特異なサウンドに惹かれただけだと思っていたが、今から考えるとそれだけではなかったようだ。どうもあの禍々しい雰囲気の中に、本物だけが持つキナくささを感じとっていたらしい。

身近な話題に怒りまくっていた時期の彼らは、まさに精神的に“パンク・アウト”していたといえる。ストラングラーズこそ、真のパンク・ロッカーだ。 | |

5、私のおすすめベスト3

『RATTUS NORVEGICUS(野獣の館)』

記念すべきストラングラーズのデビュー・アルバム。以降のアルバムと比較すると、やや地味な印象を受けるかも知れない。その原因は、音楽的ルーツが明確になっている曲が多いことによるものだろう。R&Bっぽい「サムタイムズ」やヘヴィー・ブルースの「プリンセス・オブ・ザ・ストリーツ」などは、意外にも彼らのルーツにブラック・ミュージックが存在していることを証明している。(ジャンが歌う後者は、彼らにしては珍しいタイプの曲で、ドスがきき過ぎていてほとんど、「トラック野郎!一番星ブルース」なのが笑える。)その一方で、やたらアタックの強いベースがデカイ音でミキシングされ、あやしげなオルガンがものスゲー速さでスケールを上がったり下がったりする、独特のストラングラーズ・サウンドはすでに確立されており、ライブでおなじみの「グリップ」や「ハンギング・アラウンド」は文句なくカッコイイ。サード・アルバム「ブラック・アンド・ホワイト」へつながる伏線になっている、レゲエの「ピーチェズ」や組曲形式の「ダウン・イン・ザ・セウアー」など、バラエティに富んだ曲が多いのも特徴だ。ちなみに、筆者がイチバン好きなのは「グッバイ・トゥルーズ」で、単調なリズムに聴こえるが実は6/8拍子という変拍子になっており、輪唱する優雅なヒューのギターも珍しくオーヴァー・ダビングを駆使し、ポリリズムっぽい構造がたまらなくスリリングだ。なお、後に大幅に取り入れられることになる、エレクトロニクスによる音の処理はまだあまり使われていない。

余談だが、アルバム・ジャケットの彼らは、ミュージシャンというよりは“犯罪者集団”である。(笑)

『NO MORE HEROES(ノー・モア・ヒーローズ)』

前作から半年という短い間隔で発表されたセカンド・アルバム。全編にわたって、“

一度耳にしたら二度と忘れられない”ストラングラーズ・サウンドが充満している。収録曲は非常にポップでキャッチーなものが多いため、はじめて彼らの作品に接しようとしている人は、このアルバムから聴きはじめるほうが取り組みやすいかもしれない。本文で取り上げた「アイ・フィール・ライク・ア・ウォグ」は、このアルバムのオープニング・ナンバー。凍りつくような緊迫感を持続させながら疾走する感じが、たまらなくカッコイイ。また、強力なエレクトロニクス処理を施した「ブリング・オン・ザ・ヌブルス」の、チャイルド・ポルノっぽい歌詞のためにブーツ、WHスミスという2件のスーパー・マーケットから、このアルバムの発売禁止運動が起きている。この曲だけでなく、このアルバムには全体的に攻撃的な内容の歌詞が多く、ストラングラーズが何に対して怒っていたかが理解できて興味深い。「デッド・リンガー」、「デイゲナム・デイブ」、「バーニング・アップ・タイム」など、ライブでの主要レパートリーが並ぶ中、「サムシング・ベター・チェンジ」のカッコよさはひときわ輝いている。この曲は後世に残る名曲である。

ちなみにこの当時、ヒューには“少女姦”なる史上最低のアダ名がつけられていた。

ファースト・アルバム、セカンド・アルバムともに1977年に発表されており、どちらもゴールド・ディスクを獲得している。イギリスにおける、2枚のアルバムの売上合計は100万枚を突破。アバ、イーグルス、フリートウッド・マックにつづいて年間アルバム売上の第4位に輝いている。また、同年の「メロディー・メーカー」誌における、ブライテスト・ホープNo1を受賞。ポール・マッカートニーが彼らを絶賛したのは、ちょうどこの頃のことである。

初期のストラングラーズ・サウンドは、よくドアーズと比較されていたが、これはどうだろうか?私には、この両者には決定的な違いがあるように思えるのだが。ドアーズは、どんなに退廃的な歌詞を使って演出してみたところで、根底にどーしても拭いきれない軽さや、ミョーに乾いた明るさを持っている。彼らが、ラリってイッちまっている時に、なにやら滑稽さを感じることがあるのは、このためなのである。この点、ドアーズは、どーしようもなくアメリカのグループなのだ。ところが、ストラングラーズはどうだろうか?彼らほど徹頭徹尾、軽さ、明るさという要素に無縁なグループも珍しいのだ。どんなにコミカルな歌詞でも、彼らが演奏すると皮肉っぽくシニカルなものに聴こえてしまう。この救いようのない暗さは、彼らが間違いなくヨーロッパのバンドであることを証明しているのである。

『BLACK AND WHITE(ブラック・アンド・ホワイト)』

3枚目にして、ストラングラーズ・サウンドは、非常に高いレベルの完成形となった。エレクトロニクスと生々しさが極限状態で融合している本作は、間違いなく後世に残る問題作である。とにかく、一度は体験するべき音がここにある。LPでは「トイラー・オン・ザ・シー」までをホワイト・サイド、後半をブラック・サイドとしていたが、筆者はホワイト・サイドの疾走感が大好きだ。ストラングラーズ・サウンドそのものといった感じで、理屈抜きにカッコイイ「タンク」、思考が真っ黒のなりそうなヘヴィー・レゲエ「ナイスン・スリージー」、エレクトロニクス・ワルツとでもいえそうな「アウトサイド・トーキョー」、皮肉たっぷりの「スウェーデン」、「ヘイ!」で一服して、組曲「トイラー・オン・ザ・シー」の人工的なウェイブに身をゆだねる。これが、じつに気持ちいい流れなのである。対するブラック・サイドは、ひたすらヘヴィーで胸につかえる。とくに、問題の「デス&ナイト&ブラッド」は極限状態のヘヴィーさだ。このヘヴィーさの反動が、次作「レイヴン」のサラッとしたアレンジに反映されたのだろうか?興味のあるところである。ちなみに、ジャンはこのアルバムの正しい聴き方として、ブラック・サイドを先に聴くことをすすめていたが、確かにその方がラクに聴ける。ブラック・サイドは、体力が消耗している時にはちょっとキツい感じがするからだ。しかし、CDでは、そういう聴き方ができないので不便だろう。できれば、このアルバムはLPレコードで聴くことをオススメする。

この後、彼らはライブ・アルバム『X CERTS(エックス・サーツ)』を発表している。これは、過去3枚の作品のベスト盤的な内容なので、かなり聴きやすい。ここでは、アルバム未収録曲が3曲収録されているので、興味のある方には一聴をおすすめする。未収録曲の中では、「ファイヴ・ミニッツ」が緊迫感イッパイで超カッコイイ!

※ 番外編『STREET MUSIC(ストリート・ミュージック)』

これは、1977年から1978年にかけて、ロンドンで話題になっていたミュージシャンを集めたオムニバス・アルバムである。ドクター・フィールグッド、999、バズコックスなどと共にストラングラーズも収録されているが、ここでの聴きモノは彼らの曲ではない。このアルバムに、シリアなる謎の女性歌手のシングルが2曲収録されているが、彼女のバッキングにストラングラーズが参加しているのだ。「モニー・モニー」には、シリア&ミューティションズとクレジットされているが、ミューティションズとはストラングラーズの変名である。また、「ユー・ベター・ビリーヴ・ミー」のクレジットは、シリア&ファビュラス・ミューティションズとなっており、ギターにドクター・フィールグッドのウィルコ・ジョンソン、ベースにジャン・ジャック・バーネル、ドラムスにマンのテリー・ウィリアムスが参加している。どちらも、極上のサウンドを聴かせているが、とくに後者はウィルコのガリガリしたリズム・カッティングに、ジャンのビコビコいうベースがよくマッチしていてサイコーである。はっきり言って、この2曲のためにこのアルバムを買っても、充分満足できるハズである。ストラングラーズのメンバーが、こんなに楽しそうに演奏しているのは、このアルバム以外では聴くことができないので、そういう意味でも貴重なアルバムといえるだろう。

| |  | |

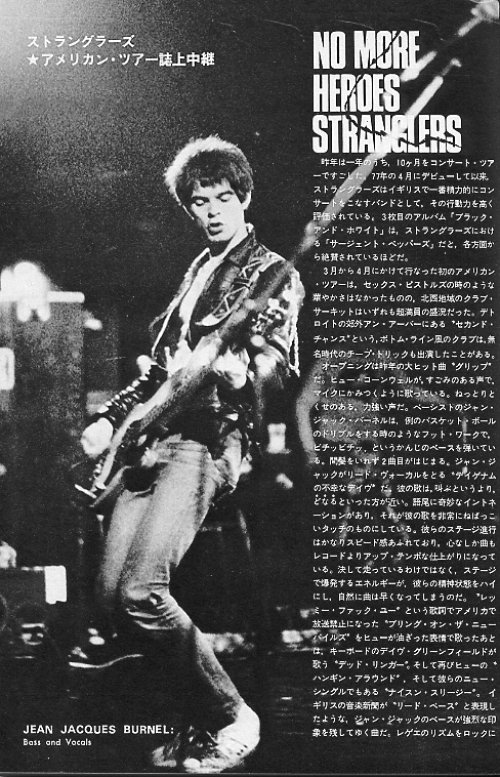

| ↑↓「ミュージック・ライフ」に掲載された、アメリカン・ツアーのレポート。 | | |

| |

| 資料提供:夏川翠さん

| | |

| | | | | | | | | | | | | |